Por Franco Medina

Desde Formosa

“Hace mucho calor”. “La provincia de Gildo Insfrán”. “Donde gobierna el mismo tipo hace treinta años”. Son algunas frases que se usan para describir a Formosa. Algunos, cada vez menos, también dicen: “Dónde andan a caballo y no hay internet”. La identidad de un pueblo se construye con tradiciones, relatos, culturas, con un diálogo constante entre el presente y el pasado.

“Las formoseñas y los formoseños sabemos de dónde venimos, lo difícil que ha sido el camino, pero aún más importante es que sabemos hacia dónde vamos. Hemos construido una vida democrática y de participación ciudadana forjada en la lucha por alcanzar que cada niña y niño pueda realizarse en su propia tierra con igualdad de oportunidades, con mejor acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, con un trabajo digno y rentable. En definitiva, con justicia social”, dice el "Cuaderno de Ciencias Sociales", manual que el gobierno de Formosa entrega en las escuelas.

Seis páginas más adelante menciona los hitos más importantes de la provincia: la fundación en 1879, la provincialización en 1955 y la asunción de Gildo Insfrán como gobernador en 1995.Tres hitos en 146 años de historia.

Pero la lucha histórica de los cuatro pueblos indígenas de la provincia —Qom, Wichí, Pilagá y Nivaclé— por ser respetados, expone el racismo institucional que hay detrás de esta enseñanza escolar y de las leyes provinciales.

Existen pocas noticias en los llamados "medios nacionales", pero hay excepciones que dan cuenta de la grave situación de las comunidades originarias. Una línea de continuidad con la matanza de Rincón Bomba en 1947, el robo de tierras por parte del coronel López y la represión a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), entre otras.

El barrio NamQom es un histórico territorio de las comunidades indígenas, también conocido como Lote 68, en los márgenes de la ciudad capital. Padeció una feroz represión en 2002, que incluso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una vecina del barrio se presenta con nombre y apellido pero pide no ser citada para la nota. Una muestra más del miedo. Y resume la situación: “La policía golpea a los hermanos y los esconden hasta que cicatricen las golpizas”.

Leyes pioneras, territorios arrasados y derechos incumplidos

Formosa sancionó la primera ley indigenista del país, en 1984, llamada “Ley Integral del Aborigen” (426/84). Fue pionera en el país. Luego se incorporó a las reformas de la Constitución Provincial (en 1991 y 2003) y en la Constitución Nacional (1994). Entre las principales conquistas de los pueblos se destacan: el derecho a la propiedad de la tierra y recursos naturales, la preservación social y cultural y la participación en el desarrollo de la provincia. Se creó también el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), que siempre fue presidido por personas no indígenas.

“Desde 1984, más de 300 mil hectáreas fueron entregadas a las comunidades, pero ese proceso como política de Estado se frenó a partir de 1995 (cuando asumió Insfrán). No fue asumido como una política de reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas”, explica Pablo Chianetta, de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Desarrollo (APCD).

Esta situación empeora si se tiene en cuenta los desmontes. Según Greenpeace, el año pasado en la provincia fueron deforestadas 15.069 hectáreas. Si se suman los incendios forestales —Formosa encabezó el ranking—, la pérdida de bosques nativos es de 36.915 hectáreas. Sería el equivalente a arrasar dos veces con la Capital Federal.

También hay mecanismos más sutiles: “Lo que nosotros nos percatamos es que se entrega alambre a los vecinos criollos en las visitas del Vicegobernador (Eber Solís), del Gobernador (Insfrán) o en la de Roberto Vizcaíno —dirigente oficialista más allegado a las comunidades del interior—. Ahí automáticamente hacen su trabajo. Por ejemplo, el criollo vecino alambra diez hectáreas, pero no lo hace en las tierras fiscales, se mete dentro del territorio aborigen”, describe Ernesto Pérez, referente wichí de la comunidad de Santa Teresa, en el departamento de Ramón Lista, a 800 kilómetros al noroeste de la ciudad de Formosa.

Para el pueblo Nivaclé, que no está reconocido por Formosa ni por Argentina, la situación es más crítica: “En mi comunidad tenemos unas 20 hectáreas nomás, quisimos cerrar y un criollo nos sacó como cien metros cuadrados”, relata Sergio Medina, de la comunidad San José, localidad de Río Muerto (departamento de Bermejo) e integrante de la Organización Comunidad Nivaclé (OCN). Juliana Lungui, cacica Nivaclé de la comunidad de Guadalcazar, denuncia que conoce de comunidades que siempre vivieron en un lugar pero, de un día para otro, llega un criollo, se hace el dueño y los echa. “En cualquier momento pueden llegar y quitarnos, porque no estamos reconocidos (por el Gobierno)”, agrega con indignación.

“Tengo mis ideas y sé por qué puede ser, pero sería bueno que le preguntes al ICA así yo también me entero”, responde Pablo Chianetta ante la pregunta sobre por qué la provincia no reconoce al Pueblo Nivaclé. También aclaró que en la última respuesta que tuvieron, el presidente del organismo (Esteban Ramírez) les dijo: “Y bue…, es una cuestión que se decide en el quinto piso”. En referencia a la oficina de Gildo Insfrán en la Casa de Gobierno. Ante reiteradas consultas de Tierra Viva, no hubo respuesta del ICA.

Hay otros derechos básicos que también tienen limitados los pueblos y hace que su situación sea cada vez más precaria. Hace una semana, en la localidad de Pozo de Maza, departamento de Bermejo y cerca del límite con Salta y Paraguay, el Gobernador viajó para inaugurar un acueducto y una comunidad qom aprovechó para reclamarle por el agua potable.

Insfrán, que lleva 30 años en el poder, le respondió: “A la comunidad que todavía no le llegó el agua, bueno, tengan un poquito de paciencia, lo vamos a ir haciendo. Nunca de prepo, porque de prepo no se consigue nada. Ahí está Caín (referente qom) haciéndose el rebelde. Yo le conozco a tu papá, así que no te hagas del rebelde, sos pendejo todavía”.

Ernesto Pérez dice que en su comunidad, Santa Teresa, no hace mucho que supuestamente tiene agua potable, y aclara el "supuestamente" porque hicieron una perforación y al poco tiempo los médicos alertaron sobre la calidad del líquido y un brote de hepatitis A. También remarca que tienen acceso a la salud pero no de calidad. Lo mismo sucede con la educación: “Hasta tercer grado nomás hay maestros MEMA (Maestro Especial de Modalidad Aborigen). En cuarto, quinto y sexto grado ya no hay acompañamiento. En secundaria hay un solo año, después también se corta”, explica sobre otro incumplimiento de la ley local.

Reforma Constitucional y reelección indefinida

El gobernador Insfrán impulsó en octubre de 2024 una nueva Reforma Constitucional. El discurso de los dirigentes y medios oficialistas se encolumnó en la necesidad de agregar derechos de cuarta generación, pero el objetivo principal era burlar el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas. Es la tercera reforma de la Carta Magna provincial y en todas Insfrán tuvo participación directa para modificar los artículos que lo hagan permanecer en el poder: en 1991 como vicegobernador, en 2003 y 2025 como gobernador.

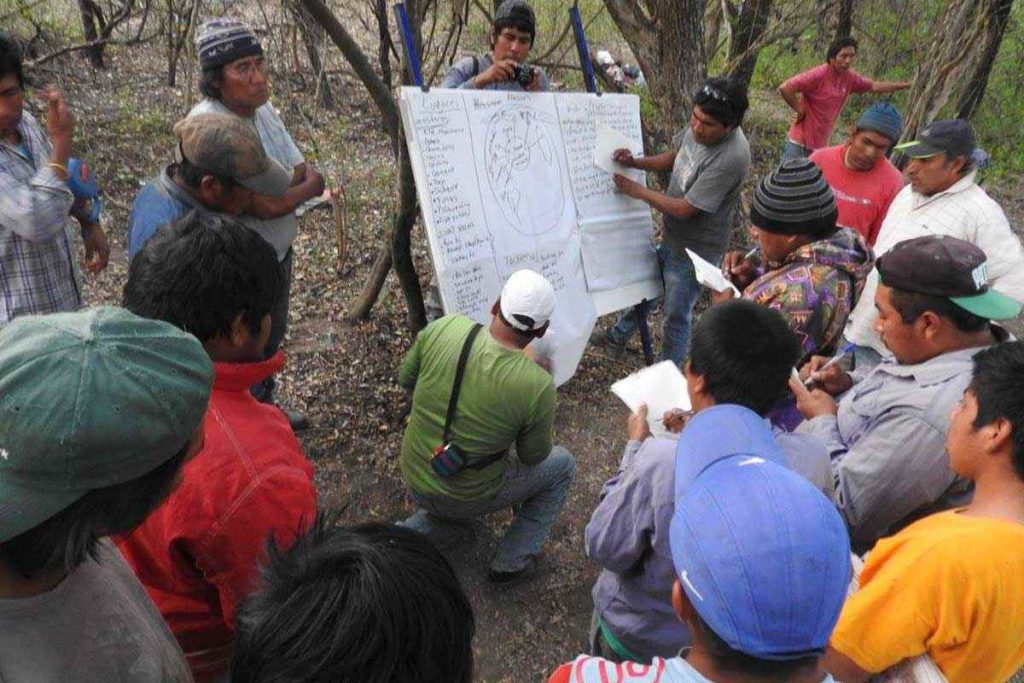

Unos días después del aviso, los cuatro pueblos indígenas se reunieron de forma comunitaria para acordar que se mantengan los derechos del Artículo 79 e incorporar nuevos: el reconocimiento de la preexistencia del Pueblo Nivaclé, la creación de zonas de protección territorial y el compromiso estatal de avanzar hacia una reparación histórica mediante la devolución de tierras.

Una vez que lo formalizaron, presentaron la propuesta ante el ICA, Tierras Fiscales y en la mesa de entrada de la Legislatura. Roberto Vizcaíno, convencional constituyente, les dijo que se quedaran tranquilos y los invitó a que presenciaran una sesión.

Pero el Artículo 79 ni siquiera fue tratado. Así como estaba escrito pasó a ser el "nuevo" Artículo 56. Las sesiones para la reforma se iniciaron el 1° de agosto y finalizaron el 5 de septiembre. “Nosotros nos enteramos por redes sociales del cierre de sesiones”, reclamaron los referentes wichí y nivaclé.

“Es la forma en la se manejó el Gobierno desde siempre con los pueblos indígenas. Desde sus perspectivas y prácticas políticas siempre han invisibilizado y minimizado las voces de los pueblos y esto es una realidad que no cambió en la constituyente”, opina Roxana Rivas, asesora legal del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y de las comunidades para la propuesta de la reforma.

Al no entrar en debate la propuesta indígena, no sólo volvió a quedar afuera la entrega de tierras aptas y suficientes que sí está establecido en el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, sino que el Pueblo Nivaclé vio pasar otra reforma sin ser reconocidos y, por ende, pareciera invisible para el Estado.

“Hay mucha gente que no tiene donde vivir, hay cuatro familias que comparten un solo techo. Por eso nosotros queremos tener vivienda, una escuela, un centro de salud, trabajo”, dice Juliana Lungui, cacica Nivaclé. En la comunidad de Sergio Medina, cuando hicieron su propio censo en 2018, había 18 familias. Ahora cuentan con 20 familias, unas 78 personas. “Que nos quiten las tierras me preocupa mucho, porque tenemos veinte hectáreas, los chicos crecen y tienen sus propias familias. Por eso insistimos al Gobierno para que nos dé más tierras para poder vivir, porque lo que tenemos es muy poco”, relata.

Según un relevamiento realizado por APCD, los Nivaclé son 650 personas distribuidas en cinco comunidades, ubicadas entre la ruta provincial 32 y 39, el río Bermejo y la margen izquierda de lo que era el curso del río Pilcomayo, sobre el centro norte de la provincia. En 2022 presentaron una nota para el reconocimiento en el ICA, en el INAI y en el despacho del vicegobernador, Eber Solís, que lo recibió pero todavía no dio una respuesta. Incluso, cuando recorre las comunidades, ni siquiera menciona al Pueblo Nivaclé, señala Medina.

“Son gente nueva que vinieron hace mucho de Paraguay, reciben salud, educación, energía y agua, igual que los demás. Hicieron su presentación y llegado el momento se resolverá la cuestión”, dijo el presidente del ICA, Esteban Ramírez, en una entrevista radial. “¿Por qué ustedes quieren reconocimiento?” escuchó Juliana las pocas veces que recibió una respuesta. “No nos quieren dar porque dicen que no somos de acá, pero bueno, hay que seguir luchando”, dice ella.

Formosa: gran población indígena y la democracia que no llega

El gobierno provincial mantiene la línea política de no respetar la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, establecidos y vigentes en la Constitución de Formosa, Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Además, este derecho no solo se limita al artículo 79, en esta reforma se modificó el artículo 45: se considera a la tierra como factor de producción con funciones sociales y ambientales, incluyendo tierra fiscal como privada. Y agrega la titularización legítima de tierras a productores en función social. Esto permite más desmontes, más ganadería y más quita de tierras a las comunidades. Si quieren reclamar tampoco podrán hacerlo, los artículos referidas a “seguridad pública” (32) y “paz social” (33), criminalizarán aún más las protestas indígenas.

Ernesto Pérez, wichí de la comunidad de Santa Teresa, recuerda que, para obtener agua debieron salir a las calles, manifestarse, pero luego fueron criminalizados.

Según el Censo de 2022, Formosa es una de las provincias con mayor porcentaje de población indígena, 7,8 por ciento, superior a la media nacional (2,8 por ciento). Se trata de 47.459 personas que se identifican como indígenas, no solo de los tres pueblos reconocidos oficialmente —Qom, Wichí, Pilagá—, también están presente los guaraníes. Ramón Lista (71 por ciento), Bermejo (31) y Matacos (31 por ciento) son los departamentos con más población indígena. Respecto a los Nivaclé, APCD identificó algunas falencias en la operatividad censal, ya que el censo reconoce 450 personas de este pueblo que habitan la provincia, pero un relevamiento de la asociación identifica a 650.

“Es triste ver que en Argentina democrática y en la provincia en la que nacimos, vivimos y morimos, donde se pregona la justicia social, dejan sin efecto la palabra de los pueblos indígenas. Esto significa que nuestra palabra sigue siendo innecesaria para los políticos, mientras se cosecha el poder mediante el sufragio”, lamenta Ernesto Pérez.

*Edición: Darío Aranda.