Fotografías: Sofía López Mañan

Texto: Irupé Tentorio

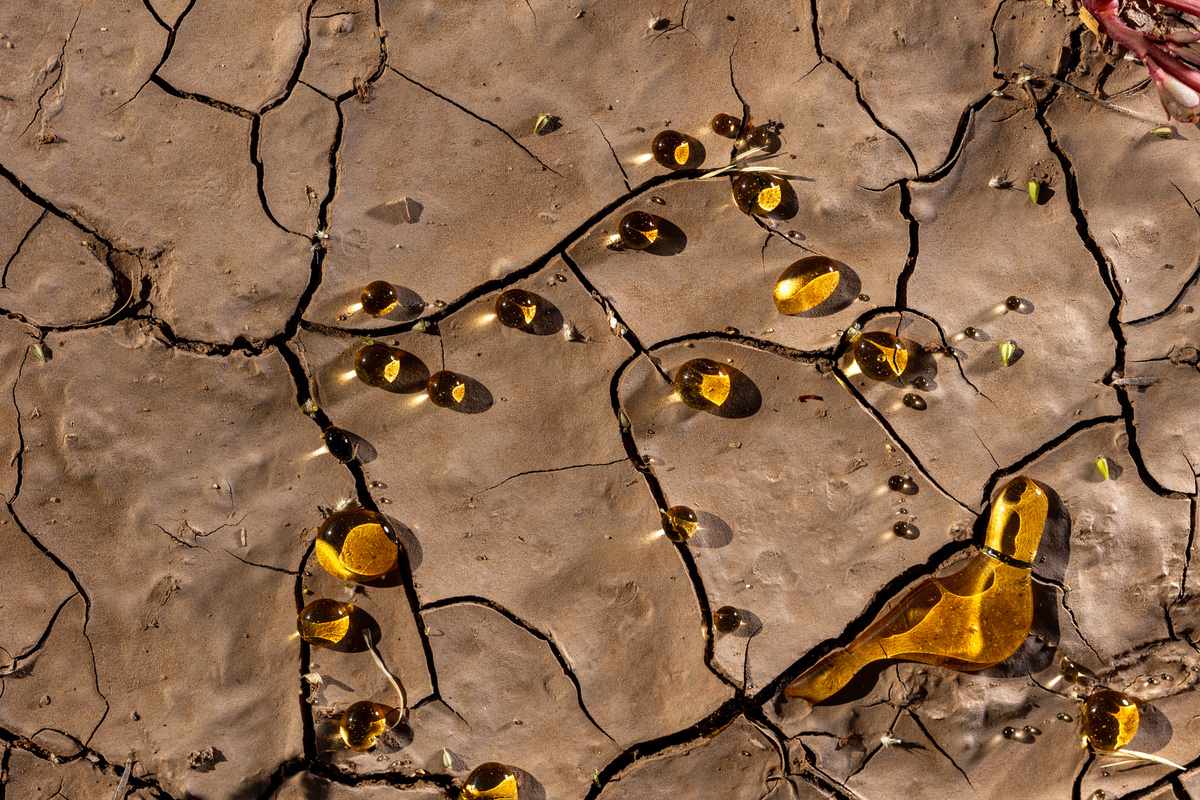

En el mundo existen 20.000 especies de abejas, fundamentales para nuestras vidas. Estos polinizadores fertilizan y fortalecen el ambiente, y la práctica de la apicultura es una aliada estratégica para la protección de los montes nativos y la concientización sobre su cuidado.

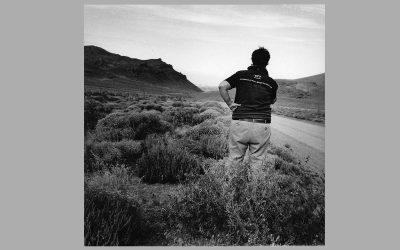

En el ecosistema del Chaco argentino —que posee altas tasas de deforestación—, según el último monitoreo satelital realizado por Greenpeace se arrasaron 54.123 hectáreas, el equivalente a 75.000 canchas de fútbol. En este contexto, un puñado de personas criollas y comunidades originarias, desde hace más de 15 años, practica la apicultura y genera economía soberana.

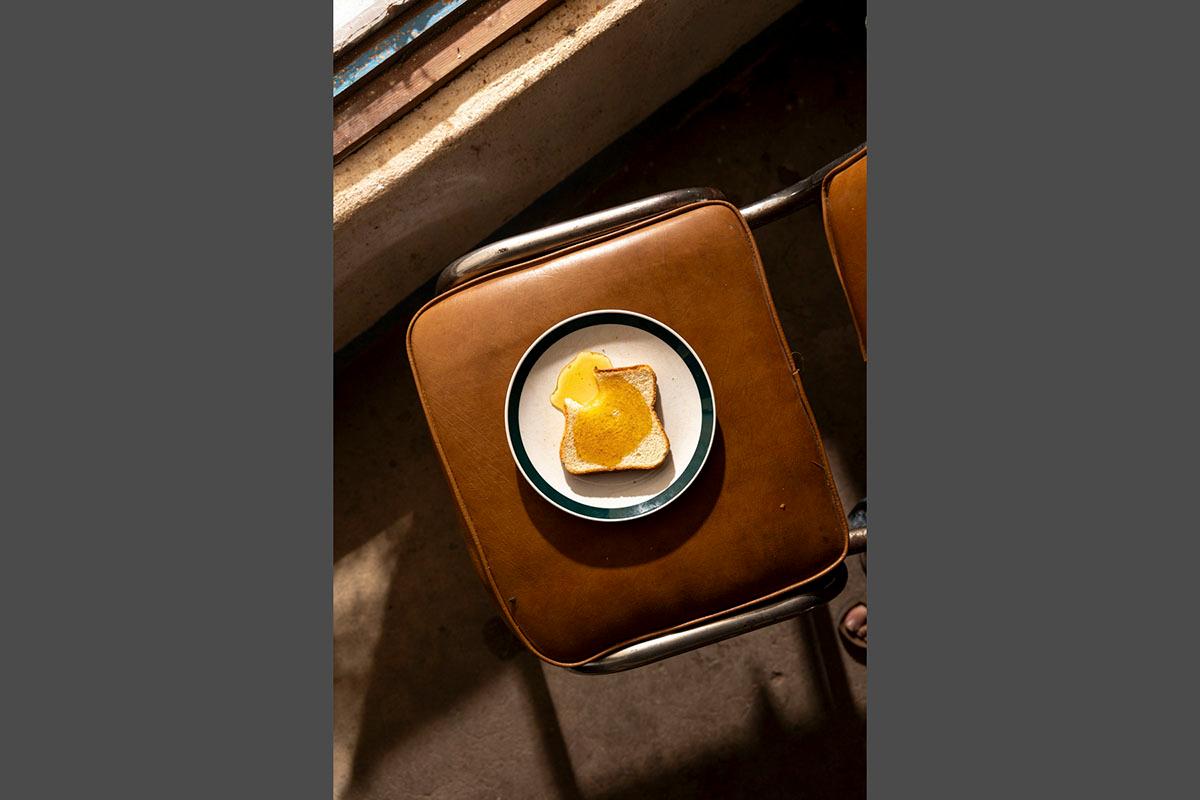

Del monte extraen miel orgánica que exportan a Estados Unidos y Europa, generando así una movilidad económica, personal y regional que les permite vivir en su territorio y dejar atrás la tala de madera, una alternativa laboral con menor impacto económico que la apicultura y con alto costo ambiental por la degradación del monte.

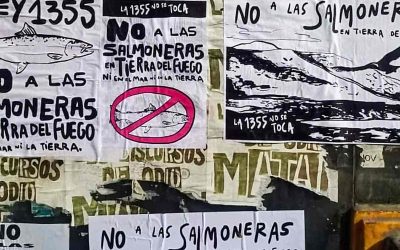

En una provincia donde las tasas de pobreza alcanzan, según el Indec, hasta el 80 por ciento —como consecuencia del cambio en la matriz económica hacia un modelo agroexportador—, la apicultura, que también se enseña en las escuelas rurales, representa una forma de organización política y de resistencia.

Imaginar estrategias de vida respetando la riqueza de nuestros ecosistemas es aún posible, pero es necesario generar alianzas comunitarias y cooperativas para salvar lo que queda del ecosistema chaqueño.

Fotos: Sofía López Mañan

*Trabajo que contó con el apoyo de Pulitzer Center.