Por Mariángeles Guerrero

Desde Belém, Brasil

Gina Cortés Valderrama, activista feminista y colombiana, es responsable del área de Transiciones de la Constituyente de Mujeres y Género (WGC, por sus siglas en inglés), uno de los nueve grupos temáticos de la sociedad civil aceptados formalmente por las Naciones Unidas para participar en las discusiones multilaterales sobre cambio climático. En la COP30, uno de los ejes de discusión es la transición energética hacia energías que no estén basadas en combustibles fósiles. La activista explica cómo debería ser una transición feminista y antirracista. “Las transiciones justas van más allá de las emisiones de carbono. Implica que revisemos cuáles son los límites planetarios”, define. Y plantea la pregunta sobre quiénes se beneficiarán con las nuevas energías y qué poblaciones pagarán su costo.

Desde una mirada geopolítica y decolonial, pone el acento en la diferencia entre el Norte y el Sur Global en términos de un modelo capitalista que impuso al sur un papel exportador. Así lo explicó durante una conferencia de prensa que brindó el grupo en la sede de la COP30. “Los recursos son abaratados no porque la naturaleza diga que el litio es más barato o que la mano de obra colombiana es más barata, sino porque hay poderes que definen esto. Y estamos abogando para que eso cambie”, señaló.

Acerca de las discusiones que se producen en Belém dentro del Programa de Trabajo para una Transición Justa, reclamó que se establezca el llamado Mecanismo de Acción de Belém. Lo definió como “un mecanismo que priorice la vida de los trabajadores y de las comunidades, que esté basado en los principios de equidad y responsabilidad compartida“. Y que sea “una vía para que los países, en particular de América Latina y el Caribe, encuentren cooperación entre las diferentes regiones y apoyo financiero y técnico”.

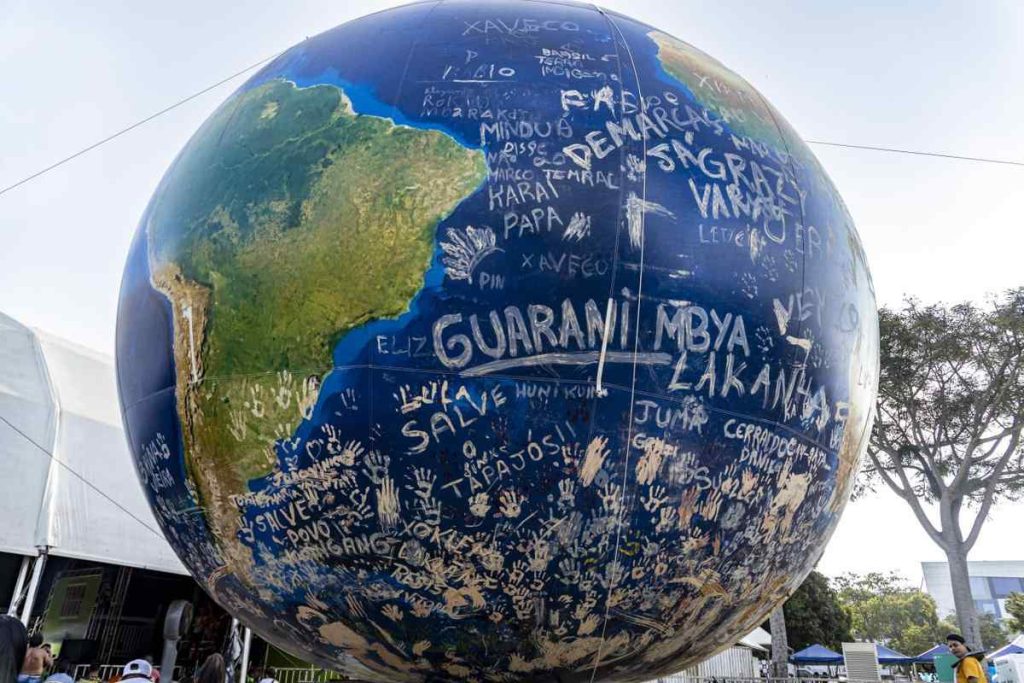

En el segundo día de la COP, activistas de la Red de Acción por el Clima (Climate Action Network) protestaron para reclamar la implementación de este mecanismo. Valderrama recordó que América Latina es “una región que conoce el trauma, el dolor y las cicatrices del capitalismo” y que este sistema está arraigado en una forma más destructiva de imperialismo y racismo. Cuestiona la extracción de minerales y de combustibles fósiles y la gran cantidad de agua que se utiliza en los procesos extractivos. Y explicó que el modelo exportador de combustibles fósiles que se instaló en la región responde a una deuda ilegítima.

“Es una deuda que agota nuestros presupuestos, impidiendo que avancemos hacia la acción climática y hacia las transiciones que anhelamos. Y que también agota los recursos de las mujeres que, con su trabajo de cuidados, doméstico y de subsistencia, cubren lo que los Estados no pueden cubrir debido a ella“, sostuvo.

Soluciones desde los territorios

Las Soluciones de Género y Clima es uno de los programas insignia del WGC. Anualmente, convocan a grupos de todo el mundo que lleven adelante soluciones (técnicas o no) en materia de energías comunitarias democráticas y descentralizadas (en Uganda o Filipinas), de sistemas agroecológicos (en Ecuador), de socialización del conocimiento (en Kenia) o de cuidado del agua (en Burkina Faso). “Este programa surgió porque los gobiernos nos decían, en relación a estos proyectos, '¿dónde están?'”, explica a Tierra Viva.

Si bien el marco de acción de la Constituyente es la incidencia en el plano multilateral, se basa en el diálogo con los territorios, con sus soluciones y también con sus demandas. Así, conectan “las exigencias que provienen de los territorios con los espacios multilaterales“.

—¿Cómo llevan adelante esos procesos?

—Tenemos grupos temáticos en los que nos reunimos y conversamos de manera colectiva entre regiones. Y en esos espacios sale una compañera que hace incidencia en espacios urbanos y dice “esto es importante”; y otra compañera que trabaja con recicladoras dice “esto también lo es”. Así vamos, colectivamente, juntando los distintos cabos y generando un tejido más amplio, que es lo presentamos año a año en las COP. Nos están matando de una manera descontrolada y hay que ponerlo en la agenda. Las compañeras de Medio Oriente dicen: ”Para nosotras el tema del agua no es un tema solamente de extractivismo, es también la guerra”. Y, si hablamos de transiciones justas, tenemos la voz de las mujeres que están en la economía informal y no tienen ningún tipo de garantía respecto a la protección social o al acceso a la salud sexual y reproductiva.

“Como feministas estamos desafiando la normalización que el sistema, la educación y las instituciones nos han dicho: que así se tiene que explotar, que los cuidados no son remunerados, que la violencia es normal, que el capitalismo y el colonialismo son normales. Y en verdad hay otras formas o alternativas“, reflexiona.

Hacia una transición feminista y antirracista

—¿Qué transiciones son necesarias para afrontar la crisis climática con una perspectiva feminista y antirracista?

—Cuando hablamos de transición lo vemos más allá de la transición energética. La transición debe transformar radicalmente este sistema que ha explotado los cuerpos-territorios. Una transición feminista y antirracista aboga por la soberanía económica, agrícola, tecnológica, del conocimiento. Implica que desde Latinoamérica y el Caribe enmarquemos adónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer, con nuestra visión del desarrollo y no con la idea importada que nos quieren imponer siempre desde el norte y que se basa en la explotación. Esas transiciones feministas plantean cómo la explotación laboral o la división internacional del trabajo fue sostenida por la mano de obra de las mujeres y disidencias, particularmente aquellas racializadas, aquellas del sur, aquellas que son migrantes. Y que la invisibilización de eso no es simplemente porque nadie se dé cuenta, no es porque lo hagamos por una cuestión de amor.

—¿Por qué es?

—Porque le conviene al capitalismo y al imperialismo. Es algo que tiene que quebrarse y transformarse totalmente, para que cualquier forma de trabajo, cualquier matriz energética que inventemos, no esté cimentada bajo la misma base de explotación. Si no estaremos repitiendo el mismo ciclo. También es importante ver las múltiples formas de trabajo: informal, no formal, trabajo popular, trabajo de subsistencia, el trabajo que realizan los pueblos indígenas en la conservación de los ecosistemas, el tiempo que se dedica a eso. Y que, al final de cuentas, podamos transformar ese tiempo, ese conocimiento, esas extensiones de tierra en proyectos autónomos, donde la energía sea un derecho colectivo, donde el agua sea un derecho colectivo, con sistemas agroecológicos que no sea solo más y más lucro sino lo que necesitamos para mantenernos dentro de los límites planetarios.

—¿Cuál es su opinión respecto a las alternativas de energías “limpias” que se presentan en términos de transición energética?

—La rueda imperialista y extractivista se está pintando de verde. Lo que antes nos presentaban con desarrollo fósil y de carbono, ahora nos lo presentan con desarrollo en base a hidrógeno y a la electrificación de las formas de producción y de consumo. Esto viene desde el norte, de los centros de poder imperialistas. Las metas más ambiciosas de los pactos verdes europeos o estadounidenses son la implementación de autos eléctricos. Pero no se problematiza a costa de quiénes y para quiénes son esas soluciones tecnológicas. No quiere decir que no debamos dar un paso hacia las energías renovables. Hay que cambiar la matriz energética, pero hay que tener en cuenta si es para la subsistencia o para un consumo desenfrenado y de lujo. Hay que preguntarse si esa matriz que estamos intercambiando va a llegar a las personas que no acceden ahora o si se están electrificando cuatro autos de una misma familia. Detrás de esas tecnologías también hay intereses militares y explotación laboral.

—¿En qué puntos convergen la justicia climática y la justicia de género?

—No hay justicia climática si no hay justicia de género. Para que haya justicia climática, debemos identificar y actuar sobre los efectos diferenciados que los impactos del cambio climático están causando en las formas de vida que las personas están teniendo, qué derechos se garantizan, qué violencias se generan. Para que haya justicia de género es importante tener en cuenta cuál es el liderazgo que se tiene en estas conversaciones. Al final de cuentas, uno ve las fotos del último día de las negociaciones y son puras cabezas blancas, masculinas, viejas. Eso hay que cambiarlo para llegar al Buen Vivir. A eso hay que conectarlo con una justicia no solo de género y climática. Y también con la justicia económica y racial. Porque si no el sistema va a seguir marginando y oprimiendo.

La participación de mujeres y disidencias en la COP30

La Constituyente comenzó a reunirse desde la COP27, que se realizó en Egipto. Allí se formó el grupo de África, posteriormente el de Medio Oriente y este año se consolidó el grupo latinoamericano. Surgió por la necesidad de entender que el cambio climático no es neutral al género. “Y no es que no sea neutral al género por una cuestión biológica o porque la mujer sea más débil o porque las personas de género diverso sean más débiles, sino por razones sistémicas que limitan el acceso a la información y a los recursos financieros; y por la conexión entre la explotación del territorio y los cuerpos“, explicita.

“Hay que poner sobre la mesa que las COP no son espacios feministas, antirracistas ni mucho menos. Y por eso tenemos muchas limitaciones en la participación. En cuanto al espacio feminista dentro del proceso de la convención, yo diría que es el WGC“, indica, en diálogo con Tierra Viva. Añade: “No es que haya un espacio dentro de la Convención que sea feminista, sino que son espacios que creamos nosotras para intervenir “.

Sobre la COP30 opina que los avances que hubo no se deben al liderazgo de la presidencia brasileña (a cargo de André Corrêa do Lago), sino a la incidencia del WGC. “Hacemos incidencia desde nuestra posición como observadoras. Participamos mediante manifestaciones, negociaciones, reuniones bilaterales, entre otras. Trabajamos con cifras, con hechos, con soluciones y escuchando a nuestras hermanas de las distintas regiones, priorizando a aquellas personas históricamente marginadas. Es decir, los pueblos indígenas, afrodescendientes, las personas con discapacidad y las comunidades campesinas“, afirma. Y resalta la forma en que la crisis climática afecta de forma diferencial en términos género, raza y clase.

—¿Cuál es el objetivo de su incidencia?

—Que las decisiones que se tomen tengan una mirada interseccional (de género, raza, clase) que reconozca que hay vacíos muy grandes. Por ejemplo, en el tema de financiación o de la transición, en los que se corre el riesgo de repetir la misma explotación laboral sobre los cuerpos de las mujeres. También hay violencias basadas en el género que surgen como consecuencia de los distintos eventos climáticos que se producen por la inacción del Norte global.

—¿Cuáles son esas violencias?

—Hay violencias de distintos tipos: económica, institucional. Creo que debemos reflexionar sobre cuáles son los cuerpos que están sosteniendo la reproducción de la vida para entender mejor cuáles son esas violencias o en qué cuerpos las vemos reflejadas. Son cuerpos que no pueden participar en espacios democráticos, que sufren amenazas o violencia sexual cuando defienden su territorio, cuando se posicionan contra las grandes mineras o contra las grandes hidroeléctricas. En las situaciones de desplazamiento, las compañeras del Caribe nos hablan de la violencia sexual que sufren, nos cuentan que son maltratadas en espacios de migración interna y que esto se recrudece al punto en que se vuelve una cuestión de vida o muerte. También está la violencia mental que nos limita para implementar las soluciones que ya están sucediendo, pero que siguen siendo reprimidas e invisibilizadas.