OPINIÓN

Por Santiago Burrone*

Atravesamos una actualidad bizarra que nos ubica en una especie de revival de los años noventa acompañado de una abierta crueldad y cinismo sin precedentes en la democracia argentina. Esta gestión del gobierno nacional desarrolla una política económica de ajuste recesivo salvaje y antinacional desprovisto de cualquier plan de crecimiento integral del aparato productivo. Su propuesta programática está dirigida a quebrar las columnas de la arquitectura productiva nacional, incluso lastimando a lo que hasta hace poco eran sus aliados naturales: "El campo".

El anuncio de retenciones cero evidenció de la manera más clara el proceder del gobierno de Javier Milei en sus políticas y decisiones. Fue una jugada para que los capitales transnacionales de las empresas cerealeras se ahorraran 1500 millones de dólares en pagos al Estado nacional por derechos de exportación y se les garantice una mayor ganancia en los meses siguientes. Mientras que los productores nacionales quedaron igual que antes o peor. El gobierno de La Libertad Avanza no solo es neoliberal, sino que además es antinacional.

Pero la economía agrícola argentina no ha llegado hasta este momento de la nada. Esa división entre los productores argentinos y las empresas transnacionales que monopolizan las exportaciones, de la estructura del transporte, del almacenamiento de granos y de los puertos tiene una historia, que describe la tragedia de la economía argentina. La producción agrícola es un espejo de la escasa cultura nacional que poseen la burguesía local y los funcionarios públicos que han apoyado este modelo.

La república unida de la soja

Tomemos el ejemplo de la soja para hacer una radiografía de este saqueo ecológico, financiero y productivo que ha desarrollado el modelo del agronegocio.

El problema de la sojización del sector agropecuario, no solo de Argentina sino de la región, y sus consecuencias socioproductivas son claves para entender lo que ha pasado en estos últimos 40 años. Reflexionar acerca de las condiciones de organización y funcionamiento del complejo agroindustrial de la soja dentro del sistema agroalimentario mundial, que favorecieron la promoción del cultivo; el incremento del mismo en el bloque del Mercosur y el proceso asociado de concentración de la renta agropecuaria en pocas empresas (sobre todo transnacionales), es clave para que desde el campo nacional, popular y revolucionario podamos repensar el modelo.

También lo es para entender que no lograremos superar esta condición estructural de crisis cíclicas mientras no asumamos la incapacidad de este modelo de desarrollo para crear una redistribución de la riqueza y dignidad para el pueblo.

Según FAO, durante la última década, más de la mitad de la producción de soja del mundo se cosechó en Sudamérica, fundamentalmente en Brasil, que se consolidó como el primer productor del mundo, seguido por Argentina, Paraguay y Bolivia. En la década del ´80, el mismo grupo de países no alcanzaba a producir el cinco por ciento de la cosecha mundial. Esto sólo se explica porque el modelo sojero ha sido impulsado por las tensiones del mercado internacional y diseñado únicamente para satisfacer esa demanda sin tomar en cuenta las implicaciones ecológicas, económicas y financieras que tiene para con las economías locales.

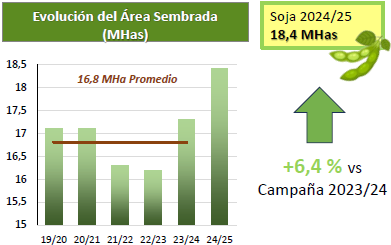

En Argentina, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en la última campaña se sembraron 18,4 millones de hectáreas de soja, superando el promedio las últimas cinco campañas, y aumentando más de un millón de hectáreas con respecto a la campaña anterior. La expansión del complejo agroindustrial sojero a nivel regional y mundial tiene fundamentos históricos y económicos, en el marco de la globalización; y también reconfiguraciones propias del sector agropecuario, respaldados por políticas neoliberales que alcanzaron toda la región.

Un poroto en el contexto internacional

Durante las dos últimas décadas del siglo XX, el desarrollo de la producción agropecuaria a nivel mundial estuvo ligado a procesos de innovación y organización emprendidos por Estados Unidos. Desde 1982 hasta el 2000, Estados Unidos mantuvo el precio del barril de petróleo por debajo de los 23 dólares para reducir costos y lograr la tecnificación de sus productores, que lograron incrementar el rendimiento de sus campos. La tecnificación se asoció a un combo determinado por una elevada carga de insumos tales como fertilizantes y plaguicidas de síntesis química derivados del petróleo.

De esta manera, y en sinergia con políticas públicas tales como subsidios a la producción agropecuaria y sistemas de financiamiento y crediticios, la producción agrícola estadounidense generó una creciente cantidad de excedentes en los volúmenes de cosecha año a año. Los mismos fueron volcados al mercado mundial, ocasionando una fuerte caída en los precios internacionales de los alimentos.

En paralelo, los productores latinoamericanos no lograban competir en términos de productividad, debido a que su estructura de costos era más elevada y sus niveles de rendimiento y tecnificación eran menores. La agricultura campesina y familiar se tornó inviable para el caso de aquellos cultivos fuertemente subsidiados en el hemisferio norte, provocando una fuerte disminución de la cantidad de explotaciones agropecuarias de menor tamaño a lo largo de los años.

En 1980, Estados Unidos concentró el 51 por ciento de las exportaciones mundiales de cereales. Para el año 1990 alcanzó el 73,8 por ciento de las exportaciones mundiales de maíz. El activo rol estadounidense en materia agropecuaria favoreció la concentración de las exportaciones agroalimentarias a nivel mundial, principalmente de cereales y oleaginosas; ejerciendo una sostenida influencia sobre los precios internacionales.

Algo que no observa el gobierno de Milei, y es eso lo que marca la diferencia, es que no hay desarrollo de ningún país sin una fuerte y robusta política pública de acompañamiento al sistema productivo y a la población. Estados Unidos y la Unión Europea contaron para todo su crecimiento económico y construcción de hegemonía internacional con Estados que aplicaron políticas sólidas, intervinieron en los mercados, otorgaron subsidios a la producción y al consumo hasta incrementar sus capacidades productivas.

Este contexto internacional facilitó un proceso de transferencia de paquetes tecnológicos hacia América Latina, que determinó paulatinamente el reemplazo de la producción de especies nativas por oleaginosas y cereales. El escenario fue respaldado por la apertura comercial de la región, impuesta a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En este aspecto, la Organización Mundial de Comercio (OMC), fundada en 1995, fue el organismo que estableció los acuerdos que condujeron los intercambios internacionales de bienes y servicios en ese período. Entonces, la agricultura y el agronegocio se fueron consolidando como componentes sustanciales del proceso mundial de acumulación de capital.

La soja, el ganado globalizado y el complejo agroindustrial

En 1996, con la aparición de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), o “síndrome de la vaca loca”, en el Reino Unido, y su posterior transmisión hacia otros países europeos, se produjo un aumento de la demanda de soja para sustituir a las harinas óseas y cárnicas, ya que en ellas se encuentra el origen de esta enfermedad animal. Los procesos de intensificación de la producción ganadera en sistemas confinados (feedlot) incrementó las posibilidades de incorporar tierra a la agricultura y la demanda de cereales y oleaginosas para la alimentación animal creció notablemente debido a la necesidad de sustituir el recurso forrajero dentro de las dietas animales.

La demanda de soja, en forma de harina proteica para alimento de ganado porcino, aumentó fuertemente en China desde inicios del siglo XXI. Este aumento es consecuencia de la política del Estado Chino, conducido por el Partido Comunista, para incrementar la base de la clase media como consecuencia del sostenido crecimiento de la economía nacional, lo que trajo consigo un incremento del consumo de proteína animal en la población. Esto vuelve a evidenciar que el crecimiento de un país está directamente asociado a las políticas públicas en favor de las grandes mayorías y no de los capitales transnacionales. Para tener una idea de la penetración China en el sistema agroalimentario mundial basta mencionar que para 1961 el consumo de carne de cerdo por habitante/por año era de dos kilos y en la actualidad ronda los 40 kilos en una población de más de 1400 millones de habitantes.

Debemos reflexionar también sobre las formas, mecanismos o procesos que se yuxtaponen a la demanda de un producto agrícola en un mundo globalizado. Para esto es importante definir al complejo agroindustrial como un conjunto de eslabones integrados secuencialmente, en el cual se conjugan los procesos tanto de producción primaria, agregado de valor y posterior comercialización. Además integra a los proveedores de insumos y servicios implicados en la cadena.

Dentro del complejo, las empresas industriales constituyen lo que se denomina el núcleo. Este es el eslabón que, además de llevar adelante el proceso industrial, articula y dirige (a partir de contratos o acuerdos) a los productores sobre qué, cómo y cuánto producir, para la obtención de materias primas con las cualidades demandadas para la industrialización. El eslabón que conforma el núcleo centraliza también la comercialización del producto elaborado en el caso de los cereales y oleaginosas.

Este eslabón-núcleo, en la Argentina, son las famosas cerealeras agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), que con la decisión esporádica de las retenciones cero, dictada por el ministro de Economía Luis Caputo, se llevaron 1500 millones de dólares. Dichas empresas intensificaron durante el siglo XXI el proceso de integración vertical y horizontal: aumentaron el nivel de vinculación y articulación entre sí, con el fin de fomentar la eficiencia empresarial conjunta, originando un mayor beneficio al que obtendrían separadamente como actores del complejo agroindustrial.

Las cerealeras logran, mediante estas acciones, ejercer mecanismos de control sobre el resto de los eslabones de la cadena y formar parte de ellos de un modo crecientemente eficiente. De esta forma, el capital transnacional ha ejercido un control casi total sobre procesos de producción, precios, rutas de exportación, infraestructura, negociaciones y, por supuesto, la relación con el Estado.

Los transgénicos y la reconversión del sector agropecuario

A partir de la década de 1970, se incrementó la tercerización de labores agropecuarias, mediante la articulación con contratistas de maquinaria, que eran tradicionalmente emprendidas directamente por el productor o de forma cooperativa. Quienes no pudieron tercerizar labores con contratistas quedaron cautivos de lógicas organizativas que, debido a las imposibilidades para poder reconvertirse bajo una lógica empresarial, llegaron a la quiebra. Entonces, la expansión del contratismo, a partir del proceso de agriculturización, benefició a productores empresarios; mientras que los pequeños productores que no pudieron aumentar su escala y afrontar los costos de mecanización se vieron en una situación de gran vulnerabilidad.

Este proceso fue intensificado por políticas neoliberales tales como escasa o nula intervención del Estado, liberalización económica, ajustes aplicados a la economía en su conjunto, desregulación del sector agropecuario, apertura comercial indiscriminada, entre otras preponderantes no solo en el Mercosur; sino en el conjunto de América Latina. Nuevamente, estos elementos regionales favorecieron la “transnacionalización” del sector agroindustrial, y la aparición y consolidación del agronegocio.

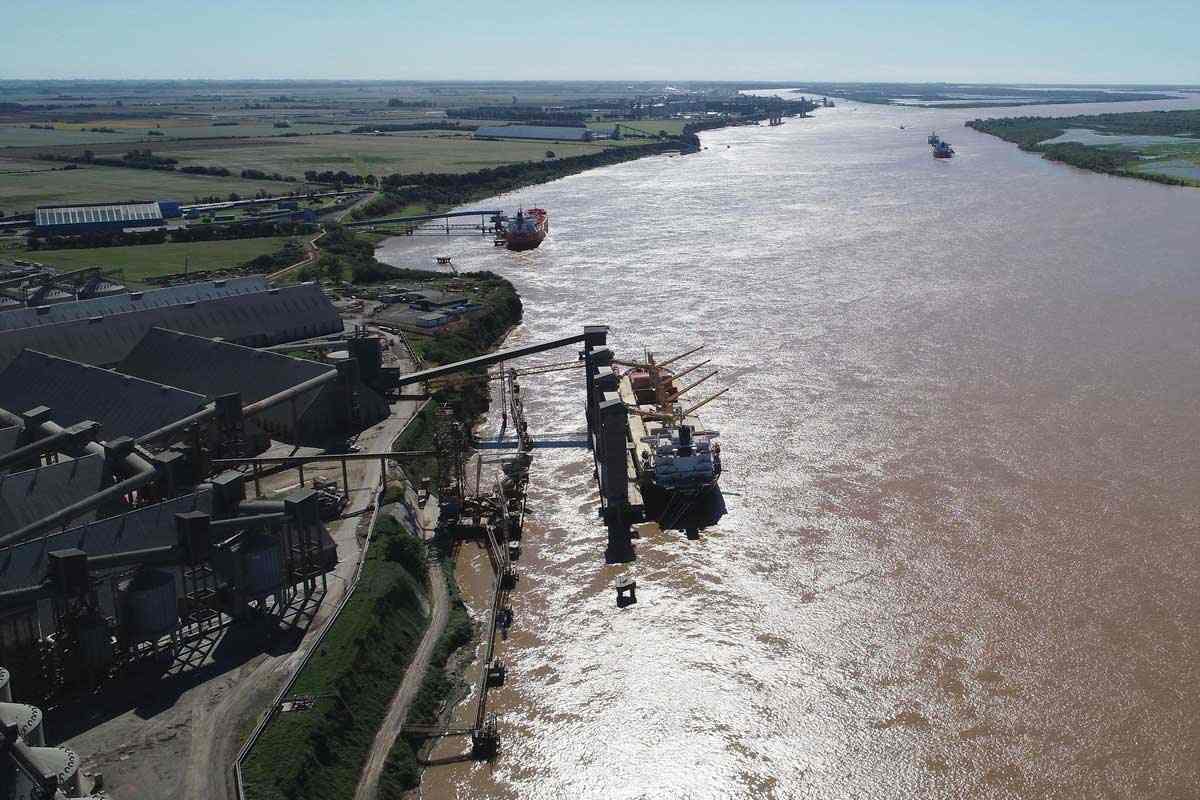

En Argentina, a finales de la década del noventa, del total de las exportaciones de soja y sus derivados, la mayor parte de los embarques se realizaron en puertos que son propiedad de las firmas exportadoras. Esto se debió básicamente a la reducción de firmas que se destacaron en la exportación, lo cual refleja una estrecha relación entre concentración e integración vertical. En la misma década, la empresa estadounidense Monsanto logró introducir en el genoma de la soja la secuencia de ADN que codifica para la síntesis de la proteína CP4 EPSPS, obtenida de una bacteria del suelo. Esta proteína presenta tolerancia natural al herbicida glifosato (principio activo del herbicida comercial Roundup).

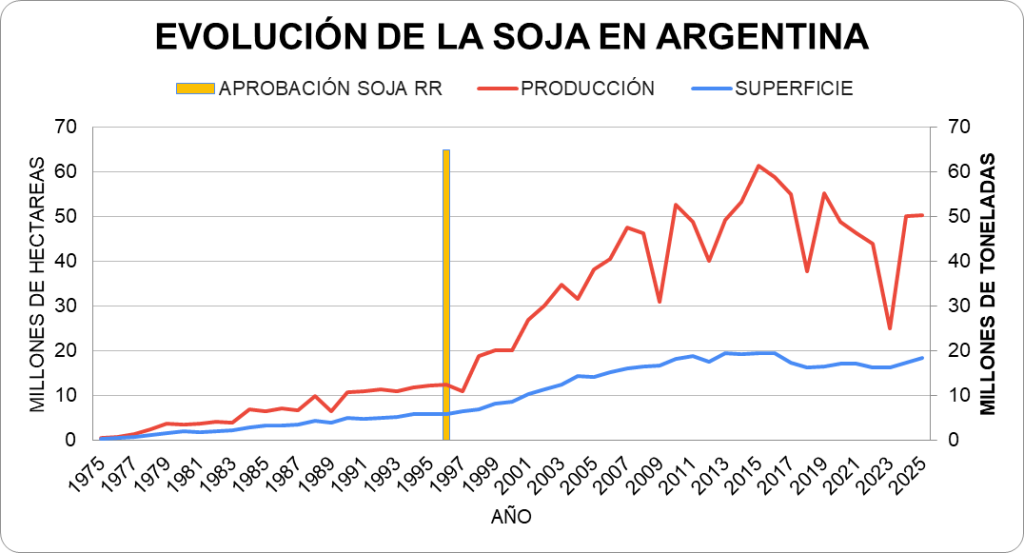

De esta manera, la mayor eficacia en el control de las malezas que implicaba la falta de restricciones al uso del glifosato durante todo el ciclo de cultivo de la soja, desencadenó un incremento notable en el rendimiento del cultivo. Los países del Mercosur fueron adoptando la tecnología en diferentes momentos. Durante la década de 1990, en Argentina, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia) oficializó el proceso de aprobación del cultivo transgénico de soja RR. En el año 1996, y en simultáneo con Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Agricultura a cargo de Felipe Solá, firmó la resolución 167/96 que aprobó la soja transgénica.

Dicha resolución se aprobó en marzo de 1996, por lo que recién en la campaña 1996/1997 se pudo multiplicar masivamente la soja con Organismo Genéticamente Modificado (OGM) para comercializar las semillas y, en la campaña 1997/1998, comenzó a sembrarse masivamente soja transgénica en Argentina. En aquel 1998 el rendimiento promedio a nivel nacional creció de 2 a 2,7 toneladas por hectárea y la superficie comenzó a crecer marcadamente. Así quedó conformado el paquete tecnológico del cultivo de la soja: siembra directa, herbicida glifosato y transgénesis aplicada a la oleaginosa.

Es importante destacar que los pequeños productores subordinados a las empresas agroindustriales deben producir materias primas que pueden ser consideradas "alimentos", luego de un proceso de transformación llevado a cabo por la propia agroindustria o simplemente pueden ser insumos para la elaboración de productos no alimentarios. Este hecho es más pronunciado en Argentina, donde (a diferencia de otros países de América Latina) los pequeños productores surgieron y se establecieron en muchas regiones a partir de la producción de materias primas para la agroindustria y no como productores de alimentos para el mercado interno.

Las empresas condicionaron crecientemente a los productores a su conveniencia, a través de contratos que determinaban la cantidad, calidad y variedad a producir, que el productor debía cumplir para que se le retribuyera su trabajo. Este hecho es común en cultivos de tabaco, té y yerba mate, entre otros. El patrón de desarrollo agropecuario contemporáneo se centró en una serie de factores: el crecimiento de la escala de producción con un aumento en el tamaño de las explotaciones; el uso intensivo y creciente de capital, tecnología y agroquímicos; el uso de insumos industriales; el desarrollo de la biotecnología aplicada emprendida por el sector científico-tecnológico; y las nuevas formas de organización del trabajo y de producción tendientes a la reducción de la necesidad de fuerza de trabajo debido a la mecanización, automatización y tercerización de tareas.

Esta mutación del sector agropecuario y agroindustrial favoreció la consolidación de la concentración de la renta nacional en unas pocas empresas: las famosas cerealeras.

El caso Vicentin como una oportunidad perdida para la soberanía económica

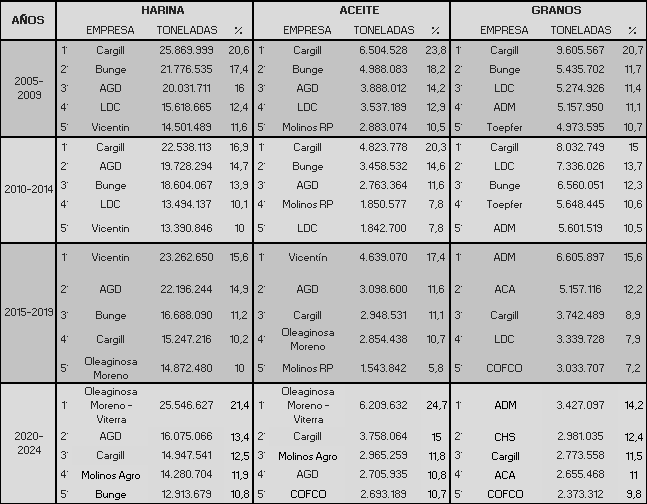

El complejo agroindustrial sojero tiene un núcleo que monopoliza la comercialización de los granos y sus derivados, representado por unas pocas empresas cerealeras. La industrialización y exportación están concentradas en estas firmas que, a lo largo del tiempo, se mantuvieron al tope de los volúmenes comercializados. Son mayoritariamente de capitales extranjeros, como Cargill, Bunge y Louis Dreyfous Compani (LDC), Cofco, junto a otras de capitales locales, como Aceitera General Deheza (AGD) y Vicentin. Además, el mercado de harina y aceite de soja está dominado por las mismas empresas, ya que el poroto es la materia prima y desarrollaron un esquema vertical de industrialización.

Durante los últimos cinco años el mercado de harina y aceite de soja estuvo dominado solo cinco empresas que concentraron más del 70 por ciento de las exportaciones. Otra vez, son las mismas que se ahorraron los 1500 millones de dólares gracias a Caputo y Milei.

Es sumamente pertinente retomar la discusión acerca del caso Vicentin, que refleja con claridad lo errático que puede volverse el rumbo de una política pública cuando el Estado carece de poder real y de autonomía para actuar. Si bien esta cerealera, a lo largo de las últimas décadas, estuvo en el lote de empresas con mayor exportación, durante el gobierno de Mauricio Macri logró aumentar significativamente sus ingresos brutos por exportaciones de harina, ubicándose en la cima del ranking. Algo similar ocurre con sus exportaciones de aceite de soja, en las que triplico las exportaciones respecto a los años anteriores del gobierno de Cambiemos.

La historia del Vicentin no comenzó en 2019, tiene casi un siglo de antecedentes. Fundada en 1929 como una pequeña almacenadora de granos en Santa Fe, la empresa creció de forma sostenida, ganó espacio en el mercado y amplió su capacidad operativa. Durante la última dictadura cívico-militar, en 1976, logró incluso comprar un puerto sobre el río Paraná. Aquella expansión fue posible gracias a las medidas de liberalización del mercado de granos impulsadas por José Alfredo Martínez de Hoz y a los cambios en materia de exportación y desregulación de la Junta Nacional de Granos. Desde entonces, el grupo comenzó a exportar.

En 1982, el gobierno militar estatizó la deuda externa de la empresa —unos dos millones de dólares—, lo que le permitió seguir creciendo y abrir filiales en el exterior. Décadas más tarde, ya en 2018, Vicentin se había convertido en la mayor exportadora de aceite y harina de soja de la Argentina, pero también con negocios diversificados que incluían frigoríficos, plantas de biodiésel y bodegas.

En 2019, de manera “inexplicable”, Vicentin se declaró en situación de “estrés financiero” y dejó de pagar un crédito multimillonario otorgado por el Banco Nación, bajo la presidencia de Javier González Fraga, puesto en allí por Macri. Lo que hasta entonces era un emblema de éxito empresarial se transformó de pronto en un símbolo de crisis y sospecha. En marzo de 2020, el gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención y posible expropiación de la empresa con el objetivo de proteger los empleos y preservar activos estratégicos. Pero la medida naufragó rápidamente. En julio del mismo año la intervención quedó sin efecto tras el rechazo del directorio de la empresa a la propuesta de un fideicomiso estatal.

¿Fue esa negativa la verdadera razón del retroceso oficial? Cuesta creerlo. Las fuertes presiones políticas, el escándalo mediático y las amenazas de sectores que denunciaron una “ofensiva” del peronismo contra la propiedad privada terminaron por torcer la voluntad del gobierno. A eso se sumó la falta de firmeza presidencial y la complicidad del resto del aparato estatal. Así, una posible recuperación de una empresa estratégica —que durante años se benefició de su relación con la banca pública— se convirtió en una oportunidad perdida para el país.

¿Qué alternativa popular agropecuaria podemos construir?

El Complejo Agroindustrial Sojero ocupa el centro de la economía privada argentina. Allí se concentran los grandes negocios del campo, protagonizados por empresarios que no solo acumulan poder económico, sino también político. Son actores capaces de imponer sus intereses como si fueran derechos adquiridos. Las ganancias del sector no se reparten entre productores ni trabajadores rurales: se concentran en el núcleo del agronegocio. Esa concentración no impulsa el desarrollo, sino que lo bloquea. La riqueza que no se distribuye se acumula, y con ella crecen la desigualdad, la pobreza estructural y la degradación institucional.

Hoy la Argentina enfrenta la convergencia de dos formas de saqueo: el del complejo agroindustrial —basado en la captura de rentas del agro— y el saqueo financiero, operado por fondos internacionales y ejecutado por funcionarios ligados a la banca global, como JP Morgan. Ambos modelos vacían la economía real y debilitan la soberanía nacional. Mucho deberán explicar sus protagonistas a la historia. Y mucho tendremos que hacer, como sociedad, para recuperar la gobernabilidad del país desde una perspectiva verdaderamente democrática, popular y transformadora.

Si el peronismo no puede plantear políticas públicas para la transformación real, como la expropiación o intervención de una empresa testigo en materia agroalimentaria, no es más que un administrador de posibilidades para que no se concreten las transformaciones que necesita la sociedad.

Dejamos pasar una oportunidad histórica con Vicentin para empezar a cambiar el modelo de desarrollo económico. Pero, ¿cuáles son las propuestas para revertir esta entrega y no seguir exportando recursos naturales sin ningún tipo de redistribución, ni dignidad para el pueblo? ¿El camino es intervenir el comercio exterior con una nueva Junta Nacional de Granos? O como propone Pedro Peretti, compañero y ex director titular de la Federación Agraria Argentina, ¿hay que crear una Agencia de Control del Comercio Exterior con control social?

Lo que no podemos permitir es que Milei y las cerealeras del complejo agroindustrial se lleven puestos nuestros recursos y nuestra dignidad.

*Ingeniero agrónomo, militante popular y administrador del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local de Moreno.

Edición: Nahuel Lag